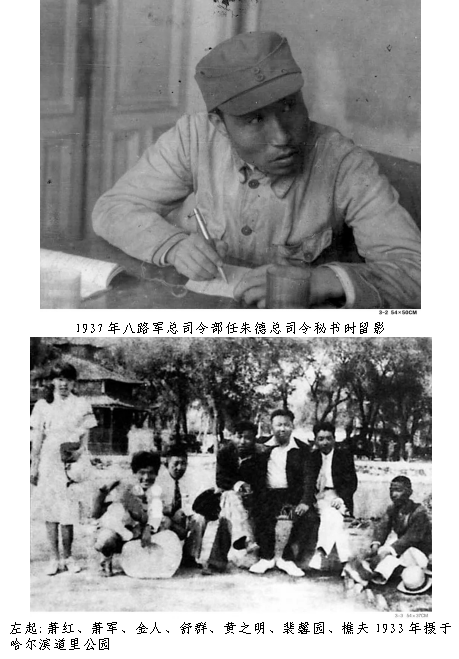

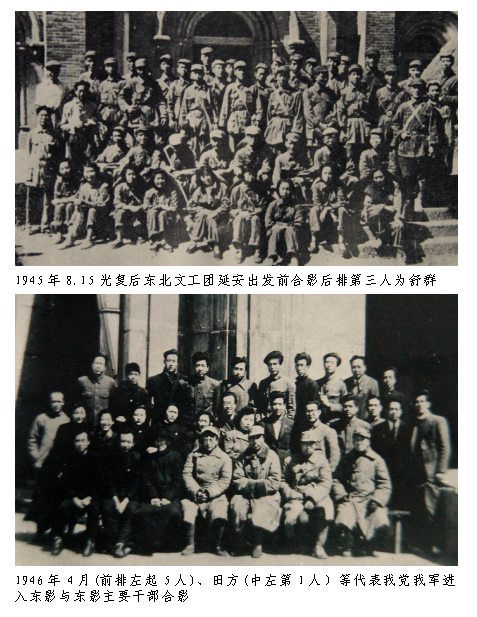

舒群,中国现代作家。原名李书堂,满族,黑龙江省阿城人。1935年在上海发表成名作《没有祖国的孩子》使用笔名舒群。“九一八”事变后,舒群在哈尔滨参加抗日义勇军。1932年加入中国共产党,任第三国际中国组洮南情报站站长。1934年流亡青岛,翌年在上海参加中国左翼作家联盟。因创作小说《没有祖国的孩子》《老兵》《秘密的故事》等反应在东北沦亡期间人民反抗日本侵略者的文学作品,而与萧军、萧红、罗烽、白朗、赛克、金剑啸等人成为东北作家群的代表人物。1940年抵达陕北延安,曾任“鲁艺”文学系主任、《解放日报》四版主编、朱德总司令秘书等职务,并协助毛泽东同志筹备延安文艺座谈会等重要工作。1945年后长期担任东北局及中国文联、中国作协领导工作,在这期间创作了新中国成立以来第一部反应工业战线题材的小说《这一代人》。1955年收到错误批判,并在“文革”中再次受到迫害。新时期复出后著有《毛泽东故事》《少年chen女》等具有广泛社会影响的文学作品,八十年代初期与丁玲共同主编大型文学刊物《中国》。1989年8月2日,因病在北京逝世,享年76岁。

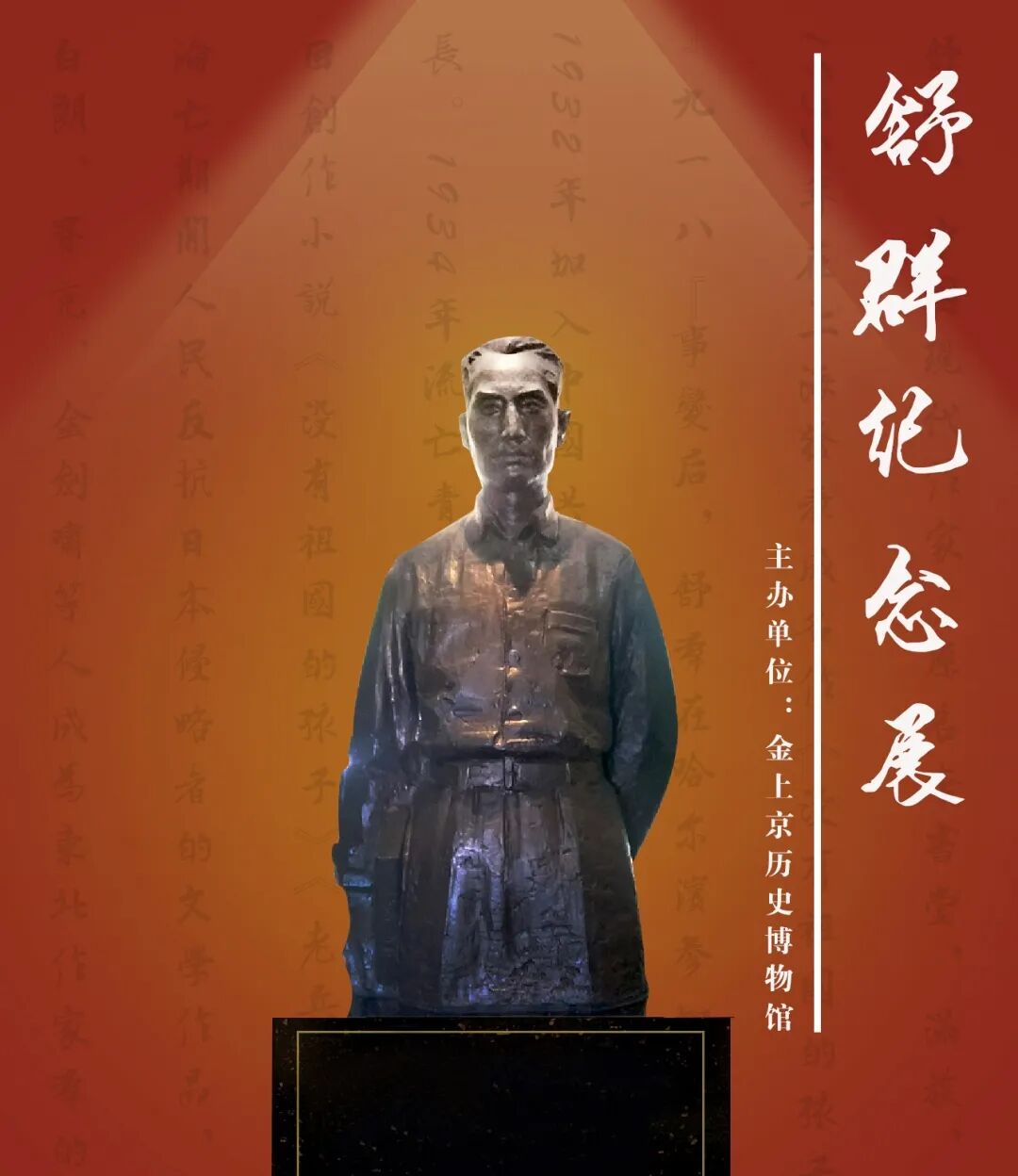

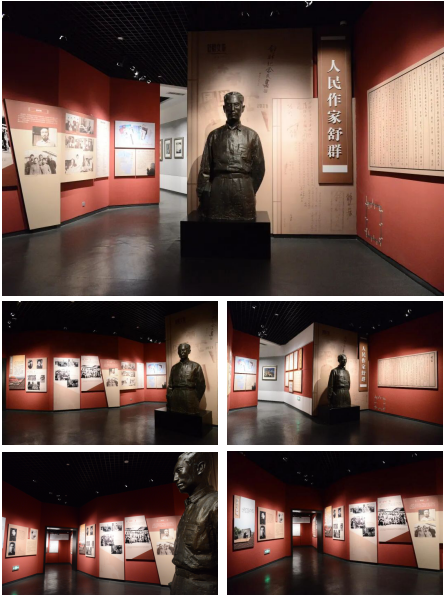

本展览以“舒群与阿城”、“舒群与东北作家群”、“舒群与延安”、“舒群与新中国文学”为陈列主线,重点展示舒群对文化事业所做出的重大贡献的辉煌一生。舒群纪念馆与作家舒群铜像均由阿城籍商界人士王华久先生捐资陈列和铸造。舒群遗物及照片由舒群先生家属捐献和提供。

舒群与阿城

阿城为女真肇兴地,大金第一都。旧称阿勒楚喀城,清宣统元年( 1909年)设县,简称阿城。1913年9月20日,舒群出生于此,并渡过一段童年。

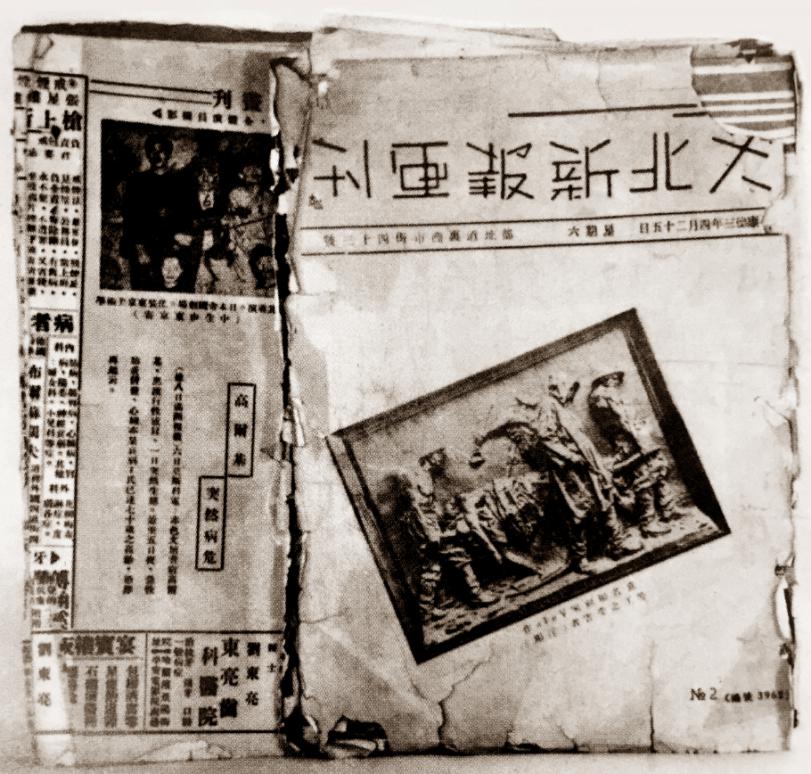

大北新画报

1931年春,在哈尔滨市地下党的领导下,正式创办了哈尔滨市委第一个党报(哈尔滨新报),舒群这时产生了一种对旧社会黑暗的憎恶,对光明的追求思想感情。由于有苏联女教师的启蒙教育,有蒋光慈作品对他的影响和指引,舒群与1931年秋,在《哈尔滨新报》副刊《新潮》上发表诗歌、散文。后来,被聘为这家报纸的通讯员,同时还在《哈尔滨画报》上发表文章。

不久,“九一八”事变的消息传到哈尔滨,面对国破家亡的严酷现实,他自动请求退职,怀着中华民族不可侮的骨气和强烈的爱国热忱,在哈尔滨参加了抗日义勇军,奔赴抗日前线参加战斗。1932年初,舒群从义勇军退伍回到哈尔滨,经同学陈仕卿介绍,参加了第三国际组织的情报工作。从此,舒群真正走上了革命的道路。

舒群与东北作家群

“九一八”事变后,在东北沦陷区涌现一批进步文学青年,他们用笔来反映东北人民的苦难生活和反抗斗争。后来,因迫于日伪统治的白色恐怖,他们流亡关内、青岛、上海,并继续着东北抗日文学的创作。其代表人物主要有萧军、萧红、舒群、塞克、白朗、罗烽等。

舒群与延安

1940年,舒群抵达解放区延安。1942年始任延安《解放日报》四版主编、副刊部副主任、延安鲁迅艺术学院文学系教员、系主任。

1942年春参与协助毛泽东同志筹备了延安文艺座谈会,同时积极执行并认真贯彻《在延安文艺座谈会上的讲话》精神。舒群还参加了著名南泥湾开荒运动。在此期间他与毛泽东结下了深厚的友情。

舒群与新中国文学

建国后,舒群同志先后深入抗美援朝前线、鞍钢、本钢、本溪合金厂等挂职体验生活,于二十世纪五十年代初,创作出版了新中国第一部反映工业战线体裁的长篇小说《这一代人》。新时期复出后著有《毛泽东故事》《少年chen女》等具有广泛社会影响的文学作品,并于丁玲共同主编大型文学刊物《中国》,晚年完成了学术专著《中国话本书目》(未出版)。1955年受到错误批判,并在“文革”中再次遭受迫害。在二十多年的困境中,舒群同志始终以老共产党员的坦荡胸怀面对困境,乐观向上。他的风骨气节和坚定不移的共产主义信念,体现了一名无产阶级革命文艺家的风范。

新时期

新时期后,舒群在辽宁本溪市文联调到北京,在中国作协担任顾问,后与丁玲创办了大型文学期刊《中国》,1979年至1989年的十年中他创作了三十篇中短篇小说和具有较高学术价值的研究专著《中国话本书目》(未出版),出版文集两部。这十年是舒群创作的高峰期,他的作品丰富了这一时期的中国文学苑地。

|